1. Januar

Im Strukturwandel der Weltautomobilindustrie wuchs der Volkswagen Konzern zu einem global produzierenden Mehrmarkenverbund heran. Beherzt nutzte Volkswagen in den 1980er Jahren die Expansionschancen auf dem europäischen und asiatischen Kontinent, um die branchenspezifischen Negativtrends vor allem durch Volumenpolitik aufzufangen. Der verschärfte Verdrängungswettbewerb in Europa und Nordamerika, die Verteuerung der Energieträger, die Instabilität des internationalen Währungssystems sowie die umweltpolitischen Anforderungen verlangten nach neuen Produkt- und Fertigungskonzepten. Dem trug der Volkswagen Konzern durch einen gleichermaßen innovationsorientierten wie expansionsfreudigen Kurs Rechnung, der durch die Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologie und die Flexibilisierung der Produktion bestimmt wurde. Zum anderen gab die strategische Ausrichtung vor, grenzüberschreitende Kooperationsmöglichkeiten auszuschöpfen und durch die Verstärkung des Produktionsverbunds Kostenvorteile im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung zu erzielen.

Zukunftsweisende Kooperationsprojekte initiierte die Volkswagenwerk AG im asiatisch-pazifischen Raum, der wegen seines dynamischen Wirtschaftswachstums als volumenträchtiger Exportmarkt und kostengünstiger Produktionsstandort ins Blickfeld rückte. Indem der Hersteller Nissan Anfang 1984 in Japan die Montage des Santana aufnahm und über seine Absatzorganisation vertrieb, verstärkte Volkswagen auf dem dortigen Markt seine Präsenz. Darüber hinaus intensivierte der Volkswagen Konzern die Analyse des im Hinblick auf Flexibilität und Produktivität vorbildlichen japanischen Produktionssystems. Obwohl der Volkswagen Konzern zum führenden ausländischen Automobilimporteur in Japan aufstieg, wurde eine spürbare Ausweitung der Fahrzeugexporte durch protektionistische Maßnahmen blockiert. Erst die Öffnung des japanischen Marktes Ende der 1980er Jahre schuf die Voraussetzungen für eine volumenorientierte Exportstrategie. Die Volkswagen Audi Nippon K.K., die Mitte 1989 aus der Beratungsgesellschaft Volkswagen Asia Ltd. hervorging, begann deshalb mit dem Aufbau eines eigenständigen Vertriebssystems.

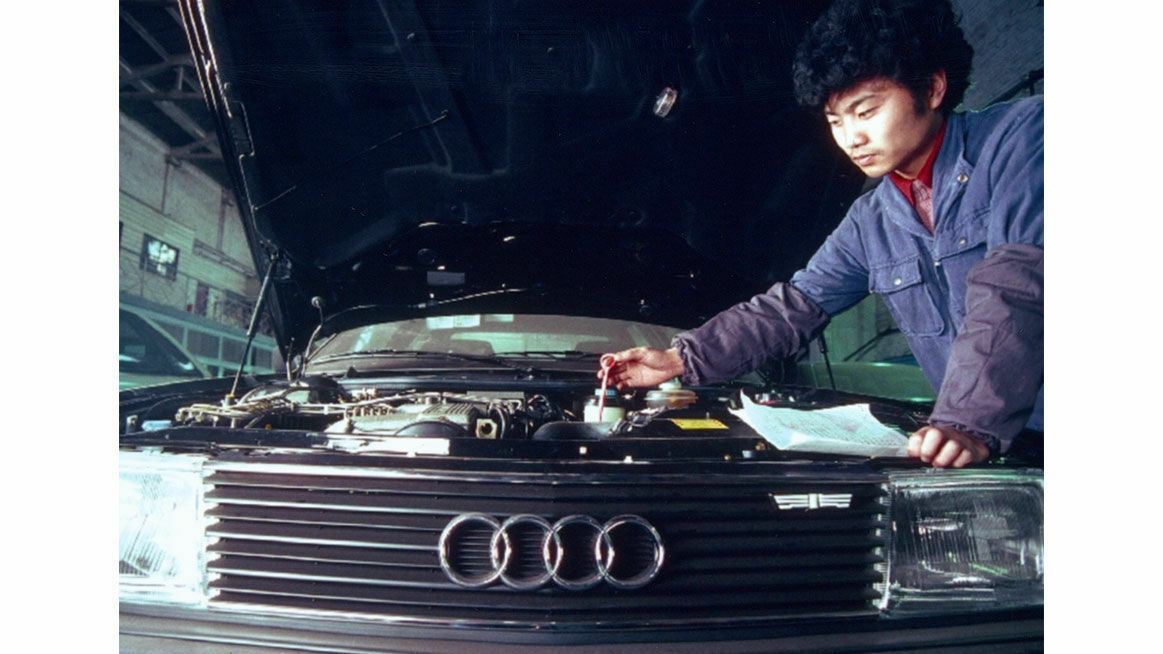

Im Zentrum des Engagements in Asien stand die Volksrepublik China, die sich durch ihre Reformpolitik als Zukunftsmarkt und aufstrebender industrieller Partner empfahl. Umgekehrt vertraute die chinesische Führung auf das Wolfsburger Unternehmen, weil es in Brasilien und Mexiko beim Aufbau der Automobilindustrie Pionierarbeit geleistet hatte. Von 1978 an verhandelten beide Seiten über die Errichtung einer Automobilfertigung. Das avisierte Großprojekt entsprach jedoch weder den industriellen Gegebenheiten Chinas noch den begrenzten finanziellen Spielräumen des Volkswagen Konzerns und wurde zu Gunsten eines stufenweisen Produktionsaufbaus fallen gelassen. Der 1982 unterzeichnete Montagevertrag mit der Shanghai Tractor & Automobile Corporation bildete den Prolog zu einer deutsch-chinesischen Erfolgsgeschichte, die am 11. April 1983 mit dem Bandablauf des ersten in China montierten Santana begann und sich 1985 mit der Gründung des Joint Ventures Volkswagen Shanghai Automotive Company, Ltd. fortsetzte. Im Zuge des Kapazitätsausbaus entwickelte sich das Gemeinschaftsunternehmen zur größten Pkw-Fabrik Chinas und machte Volkswagen zum Marktführer in der Volksrepublik. Diese Position konnte durch die Gründung eines zweiten Joint Ventures im Februar 1991 langfristig gesichert werden. Die FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd. in Changchun produzierte wie die Volkswagen Shanghai sowohl für den chinesischen Markt als auch für den Konzernverbund.

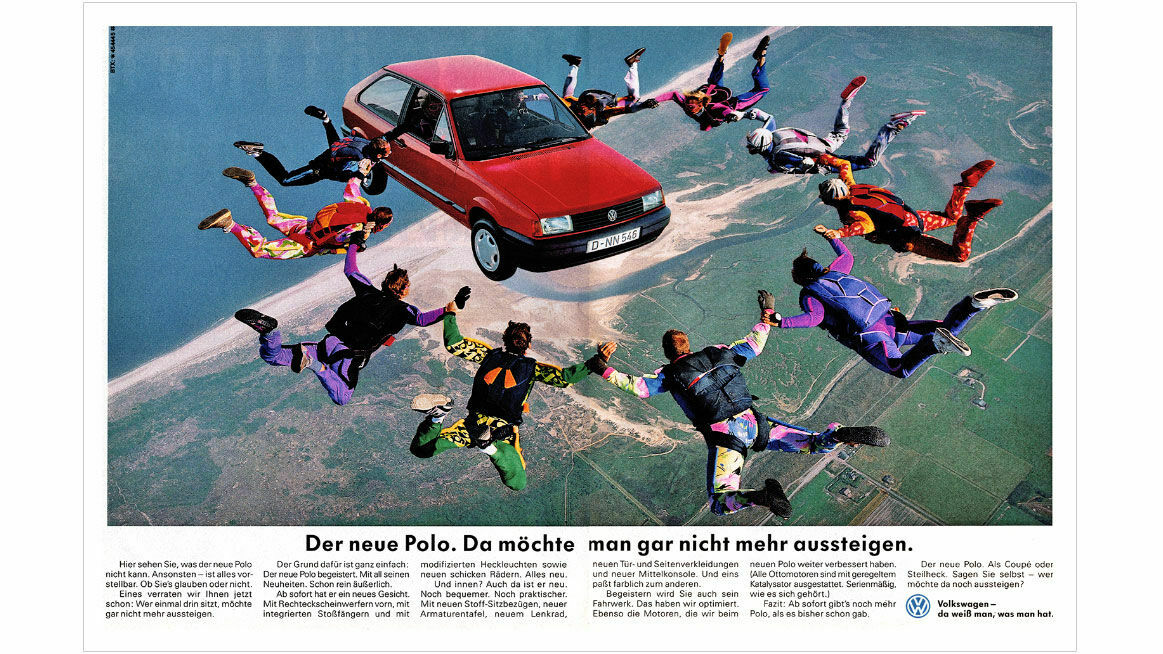

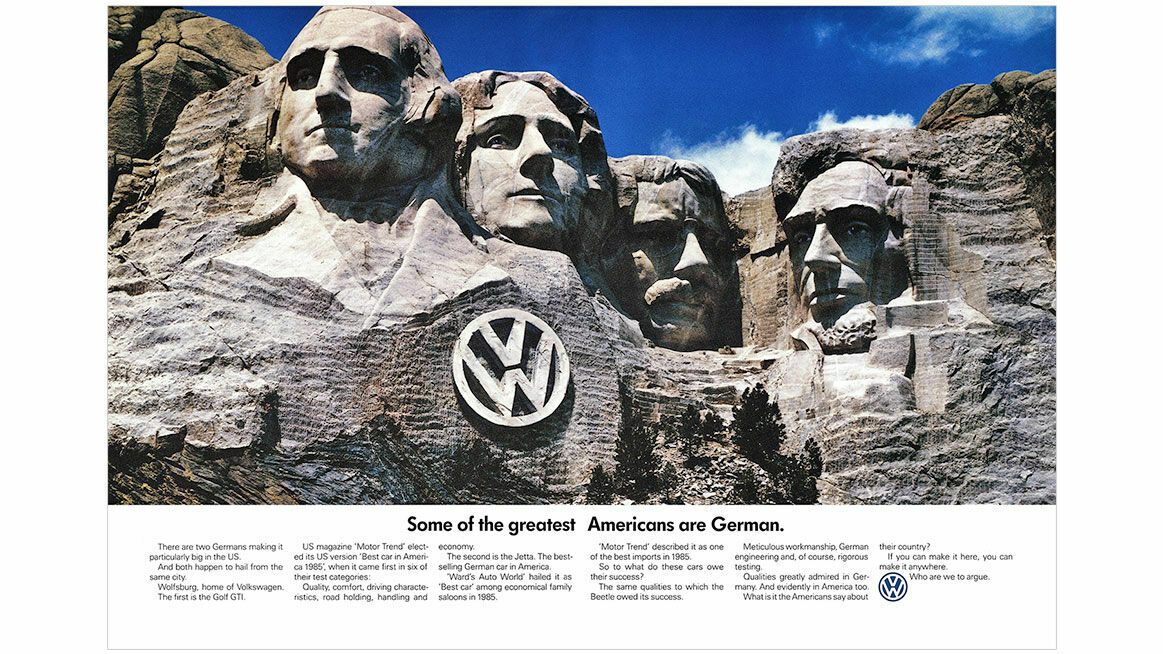

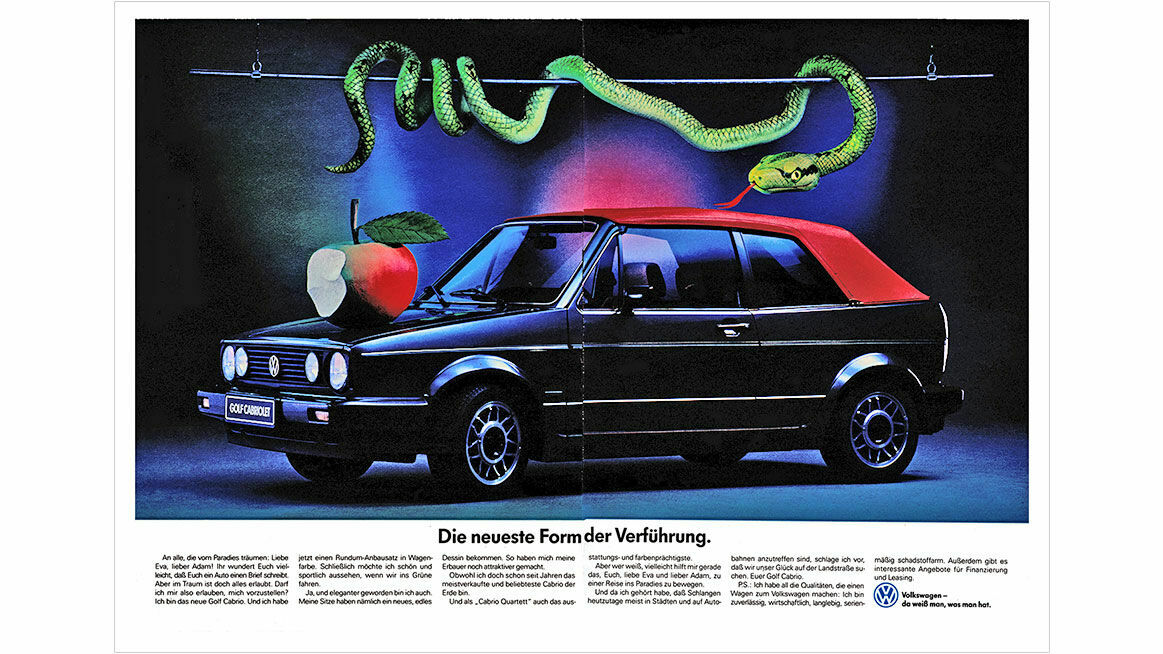

Parallel zum Einstieg in den chinesischen Markt ebnete der Volkswagen Konzern den Weg zur Führungsposition in Europa, wo 1982 eine Belebung des Exportgeschäfts einsetzte. Trotz einer schwächelnden Automobilkonjunktur übertraf der Gesamtabsatz mit knapp 619.000 Fahrzeugen das Vorjahresniveau, wobei Frankreich, Italien und Großbritannien mit jeweils mehr als 100.000 verkauften Fahrzeugen zu den wichtigsten Abnehmern zählten. In Spanien hingegen, dessen bevorstehende Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft eine kräftige Expansion der Automobilimporte erwarten ließ, war Volkswagen kaum vertreten. Nach Aufhebung der Importbeschränkungen für Pkw hatte Volkswagen mit Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft im Mai 1981 den ersten Schritt zur Erschließung des iberischen Marktes unternommen. Der zweite folgte durch eine Kooperation mit dem staatlichen Automobilhersteller Seat. Schnell stieß Volkswagen in die Lücke vor, die der Rückzug des Autoproduzenten Fiat aus dem spanischen Unternehmen ergeben hatte. Den Lizenzvertrag zur Produktion des Polo, Passat und Santana schloss der Vorstand in der Absicht, Volkswagen zur Nr. 1 in Europa zu machen. Denn erst die Verlagerung der Polo Fertigung nach Spanien setzte in Wolfsburg die Kapazitäten für eine Ausweitung der Golf Produktion frei. Die Zusammenarbeit mit Seat trug bereits 1984 erste Früchte. Der Absatz von Volkswagen und Audi Modellen schnellte in Spanien von 2.379 Fahrzeugen im Jahre 1982 auf 28.667 Fahrzeuge hoch, und auch in der Schweiz, in den Niederlanden, in Belgien sowie in den skandinavischen Ländern konnte Volkswagen seine Marktposition ausbauen. Mit knapp 760.000 verkauften Fahrzeugen und einem Absatzplus von gut 24 Prozent erreichte der Volkswagen Konzern 1985 erstmals die Spitzenstellung in Europa. Dies gab Rückenwind für die Übernahme von Seat im Juni 1986. Wie die Auto Union gut zwanzig Jahre zuvor, fand Seat als eigenständige Marke unter dem Konzerndach Platz. Die Trennung von Fiat hatte jedoch Spuren hinterlassen, denn sie stellte das spanische Unternehmen vor die schwierige Aufgabe, eine eigenständige und konkurrenzfähige Produktpalette zu entwickeln. Beträchtliche Investitionen waren notwendig, die in die Rationalisierung der Produktion und in die Fahrzeugentwicklung flossen, bevor die spanische Konzerntochter 1988 schwarze Zahlen schrieb.

Während die Volkswagen AG in Europa und Asien neues Terrain eroberte, nahmen ihre Geschäfte in Amerika in den 1980er Jahren einen krisenhaften Verlauf. Im verschärften Wettbewerb mit den japanischen Herstellern, die sowohl ihre Exportquote in die USA erhöht als auch ihre dortigen Produktionskapazitäten ausgebaut hatten, stagnierten 1986 die Absatzzahlen der Volkswagen of America. Während der Jetta ebenso wie im Vorjahr verkaufsstärkstes Modell war, blieb der in den USA gefertigte Golf, dessen Produktion um 13 Prozent eingeschränkt wurde, weiter hinter den Erwartungen zurück. Anhaltend hohe finanzielle Verluste und die Unterauslastung der Kapazitäten nötigten der Konzernleitung im November 1987 die Entscheidung ab, das Werk Westmoreland zu schließen. Innerhalb des Fertigungsverbunds übernahm der mexikanische Standort Puebla die Aufgabe, den nordamerikanischen Markt mit den Modellen Golf und Jetta zu beliefern.

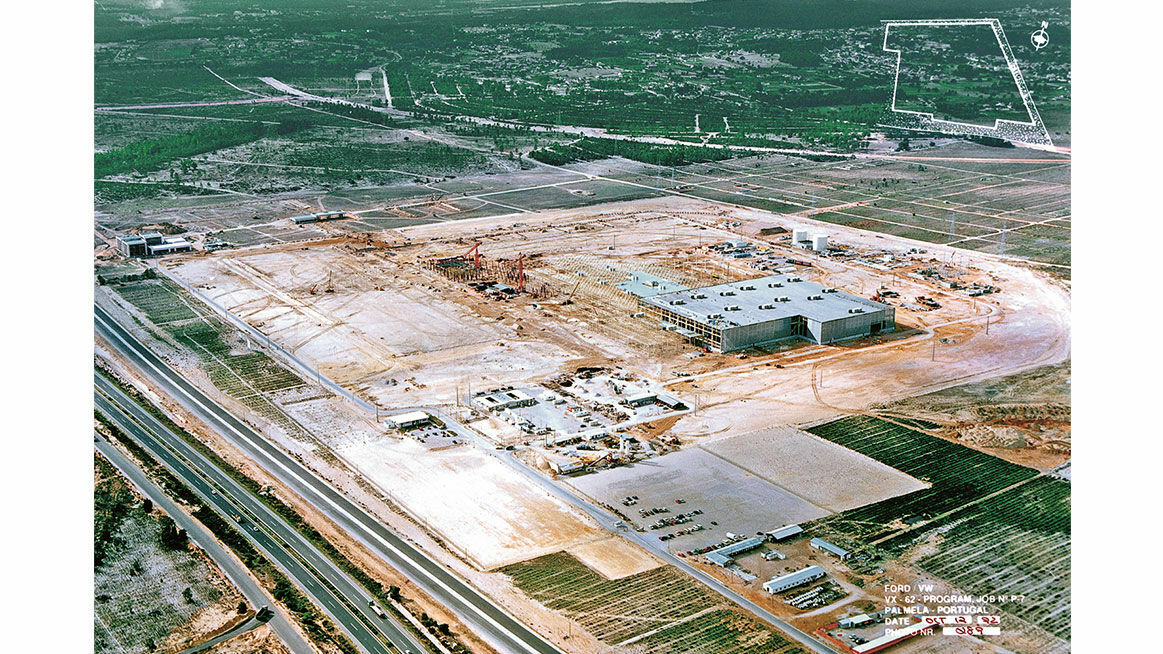

In Südamerika verursachten die wechselhafte wirtschaftliche Entwicklung und die hohe Inflation anhaltende Ertragsverluste der brasilianischen und argentinischen Tochterunternehmen. Nachdem die dortige Regierung einen Preisstopp verhängt hatte, war die Rentabilität der Volkswagen do Brasil untergraben. Um das Engagement in Südamerika bei begrenztem Kapitaleinsatz zu sichern und das finanzielle Gesamtrisiko zu reduzieren, bahnte die Volkswagen AG eine Kooperation mit Ford an. Durch Gründung der Autolatina bündelten am 27. Mai 1987 die beiden Hersteller ihre Aktivitäten in Brasilien und Argentinien unter dem Dach einer Holdinggesellschaft. Volkswagen übernahm die technische, Ford die finanzielle Führung des Gemeinschaftsunternehmens. Die geplante Fusion der Volkswagen do Brasil und der Ford Brasil scheiterte am brasilianischen Händlergesetz, sodass beide Unternehmen als rechtlich selbstständige Gesellschaften bestehen blieben. Deren Kostenstruktur konnte durch Synergieeffekte und den Aufbau gemeinsamer Produktlinien verbessert werden. Die Situation der Autolatina Argentina hingegen blieb kritisch, weshalb 1990 über die Zusammenlegung der Vertriebsnetze nachgedacht wurde. Ein 1991 in Argentinien und dann Ende März 1992 in Brasilien geschlossener Sozialpakt zwischen Wirtschaftsministerium, Gewerkschaften und Fahrzeugindustrie trug zur nachhaltigen Belebung des Automobilgeschäfts bei. Aus der Kooperation zwischen Volkswagen und Ford ging 1991 ein zweites Joint Venture in Portugal hervor, um mit Kapital- und Risikoteilung eine Großraumlimousine für den europäischen Markt zu bauen.

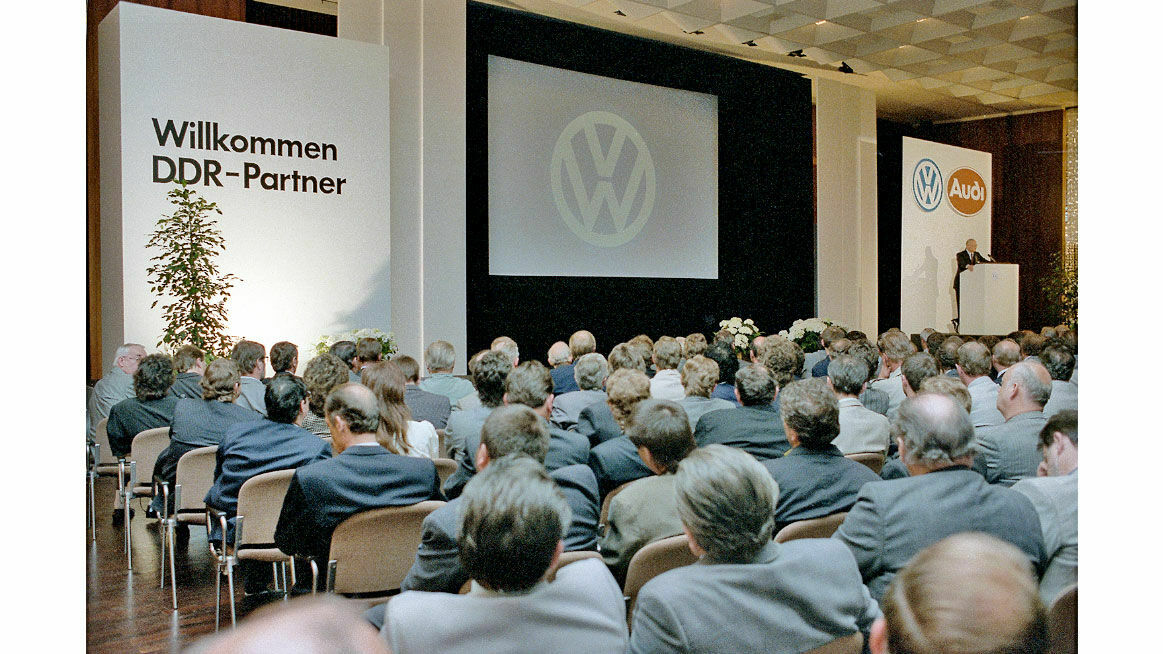

Der Zusammenbruch der sozialistischen Planwirtschaften in Osteuropa gab dem Expansionskurs des Wolfsburger Unternehmens eine unerwartete Richtung. Unmittelbar nach dem Fall der Mauer im November 1989 intensivierte die Volkswagen AG die Verhandlungen mit der sächsischen Automobilindustrie, zu der sie langjährige Geschäftsbeziehungen unterhielt. Mit dem in Chemnitz ansässigen IFA-Kombinat Personenkraftwagen gründete Volkswagen im Dezember 1989 eine Planungsgesellschaft, um die Entwicklung und Produktion international konkurrenzfähiger Fahrzeuge vorzubereiten. In Erwartung eines Nachfragebooms nach westlichen Pkw investierte Volkswagen in den Ausbau der Produktionsstätten Mosel, Chemnitz und Eisenach, deren technischer Standard und die Kapazitäten den Anforderungen an eine effiziente Massenfertigung genügten. In Mosel entstand eine moderne Montagefabrik mit einer Jahreskapazität von 250.000 Fahrzeugen. Aggregate lieferten die Motorenwerke in Chemnitz sowie die Zylinderkopffertigung in Eisenach, die nach einem Kapazitätsausbau auch für den Konzernverbund produzierten.

Die Umbrüche nach 1989 gaben der Volkswagen AG die gleichsam einmalige Möglichkeit, die Automobilmärkte Ostmitteleuropas für sich zu öffnen. Als lohnendes Ziel machte der Vorstand das tschechische Automobilunternehmen Škoda aus, das über eine wertvolle Marke, eine lange Tradition und eine hochqualifizierte Belegschaft verfügte. In Erwartung einer automobilen Sonderkonjunktur sicherte Volkswagen eine großzügige Produktionsausweitung und umfangreiche Sozialleistungen, insbesondere den befristeten Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen zu. Škoda konnte 1991 als vierte eigenständige Marke in den Volkswagen Konzern eingegliedert werden. Das Wegbrechen des Binnen- und der osteuropäischen Märkte durchkreuzte die allzu optimistischen Prognosen.

Durch die rasant fortschreitende Internationalisierung entwickelte sich der Volkswagen Konzern zum globalen Produktionsverbund, der Fertigungsstätten auf fünf Kontinenten unterhielt. Mit der Errichtung eines starken Standbeins in Asien sowie in Osteuropa konnten nicht nur Zukunftsmärkte erschlossen, sondern auch kostengünstige Produktionsstandorte aufgebaut werden. Die Wachstums- und Mehrmarkenstrategie führte den Volkswagen Konzern an die Spitze der europäischen Automobilindustrie und versetzte ihn durch die Erweiterung der Modellpalette in die Lage, Fahrzeuge für jeden Geschmack und Anspruch zu bauen. Die ansteigenden Kosten dieser Expansionswelle untergruben die wirtschaftliche Lage der Volkswagen AG in der 1992 ausbrechenden Wirtschaftskrise.

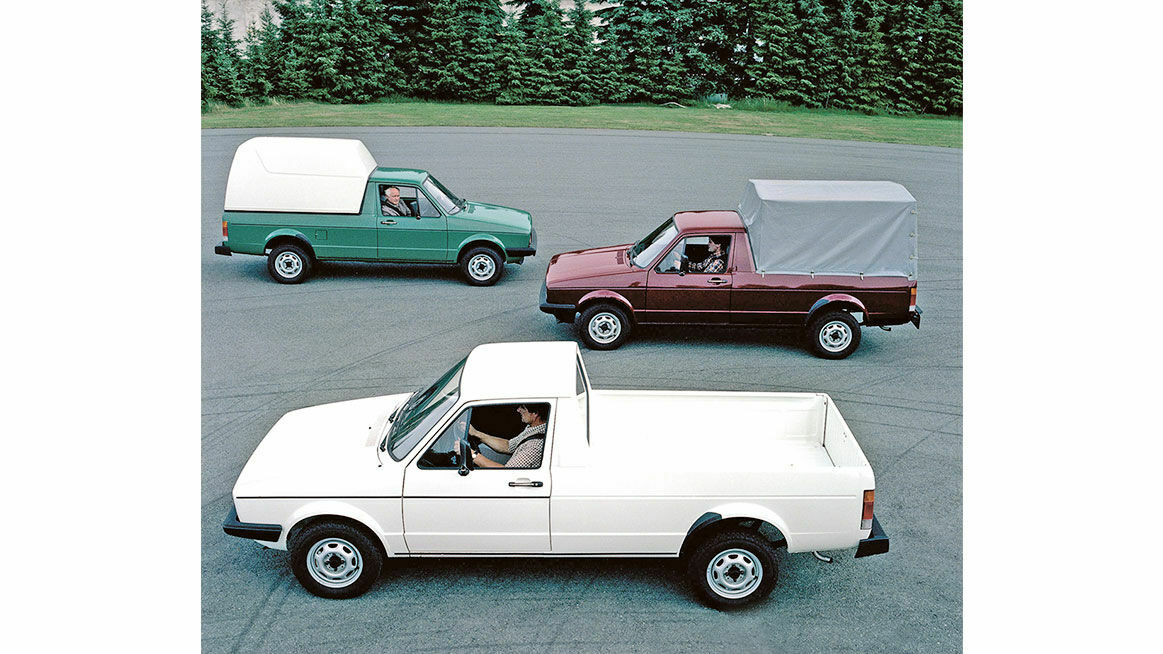

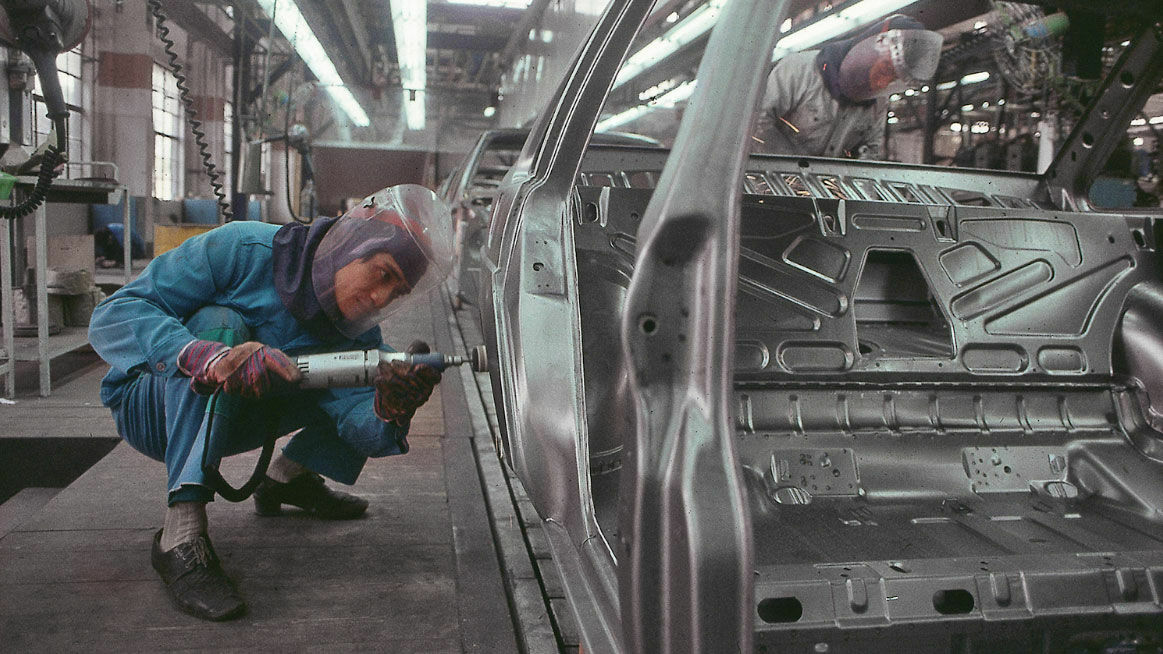

In der Eifel beginnt die Fahrpräsentation des Volkswagen Caddy, der zur Golf Familie gehört und ab Dezember 1982 als offener Pritschenwagen (Pick-up), Pritschenwagen mit Plane und Spriegel und als Hardtop-Kastenwagen auf den europäischen Kernmärkten startet. In den USA von 1979 an auf dem Markt, wird der Wagen im Joint-Venture-Unternehmen TAS in Sarajevo gefertigt. Für eine Nutzlast von 0,5 Tonnen ausgelegt, ist der Caddy mit einem 70-PS-Ottomotor oder einem 54-PS-Dieselmotor zu haben. Die Preise beginnen bei 14.330 DM ab Werk.

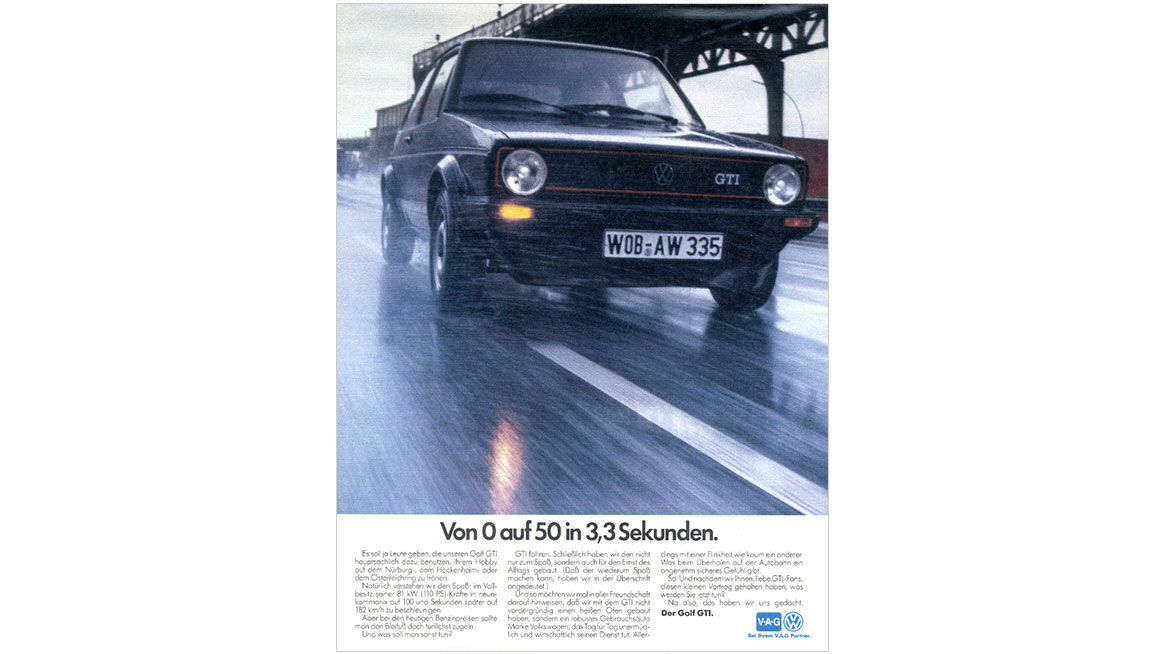

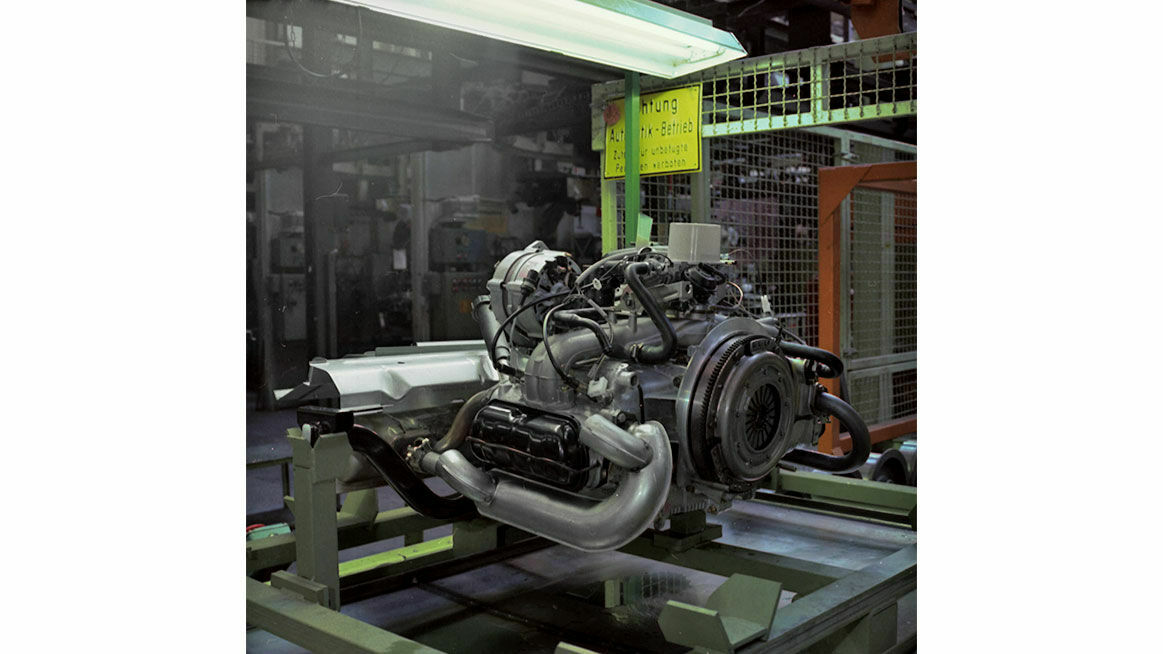

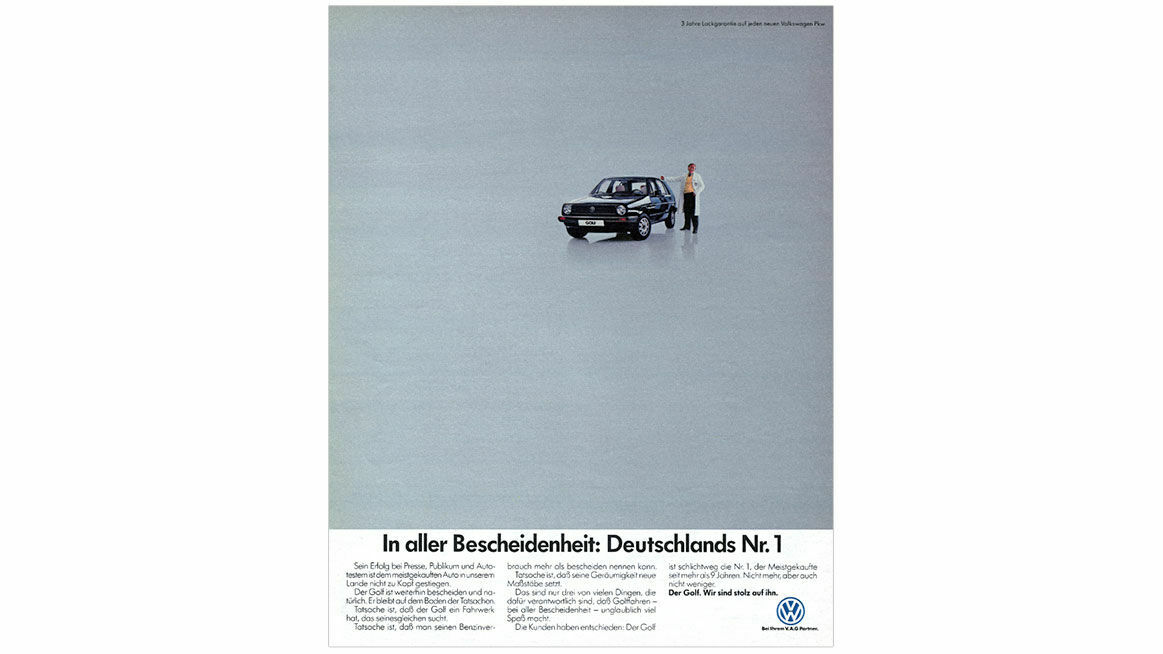

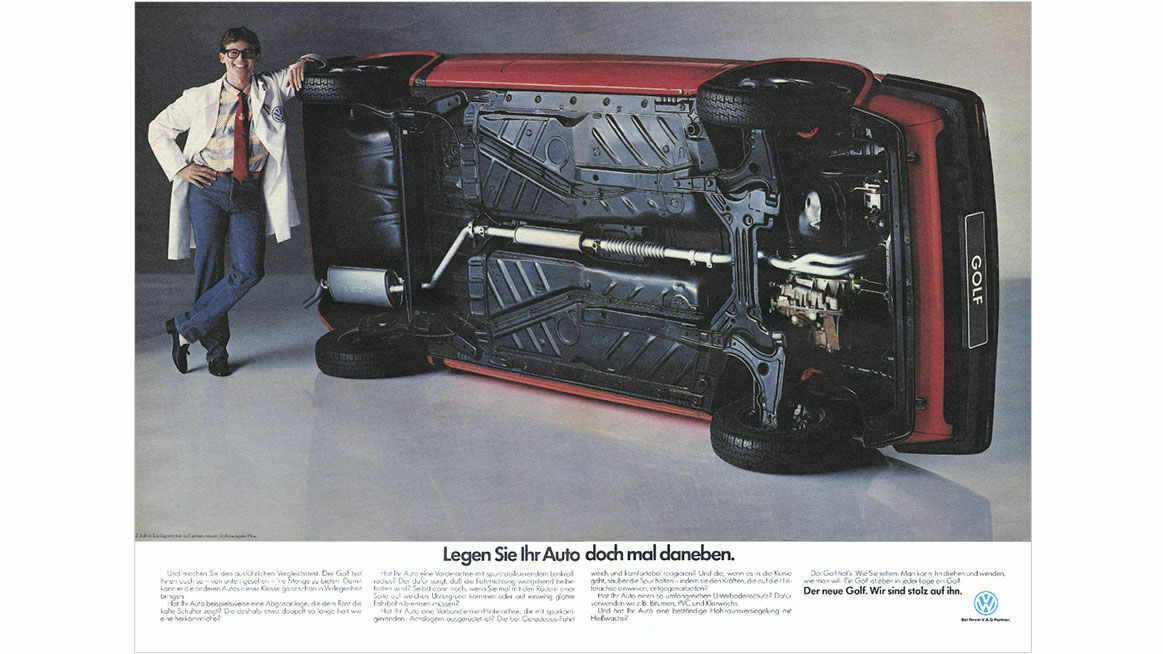

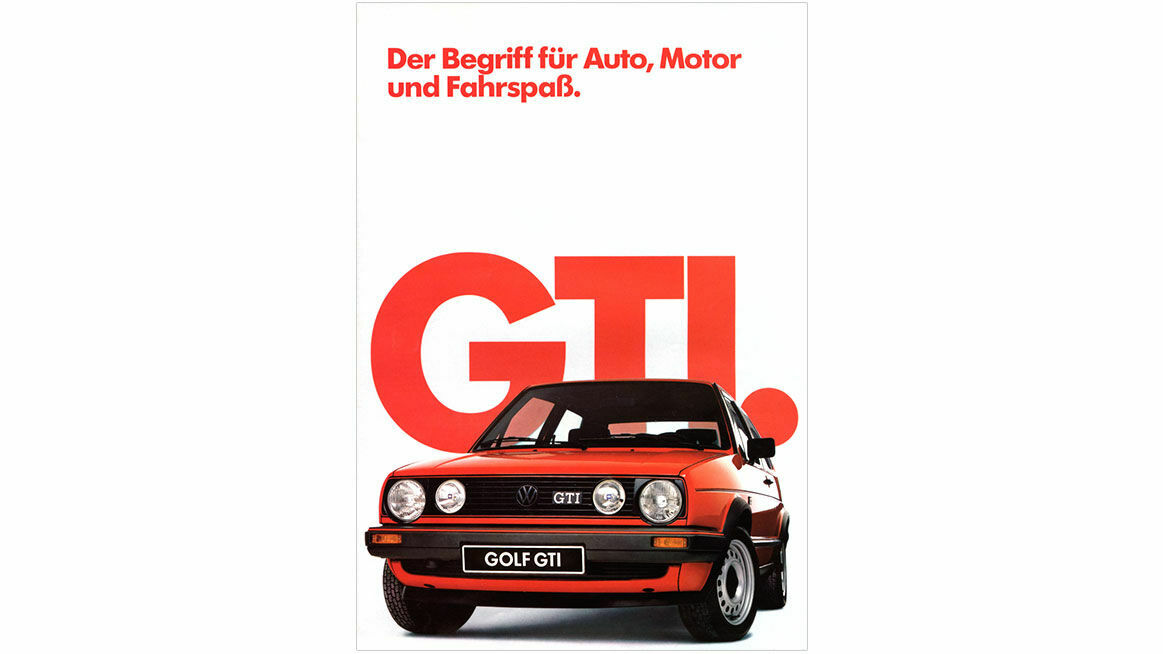

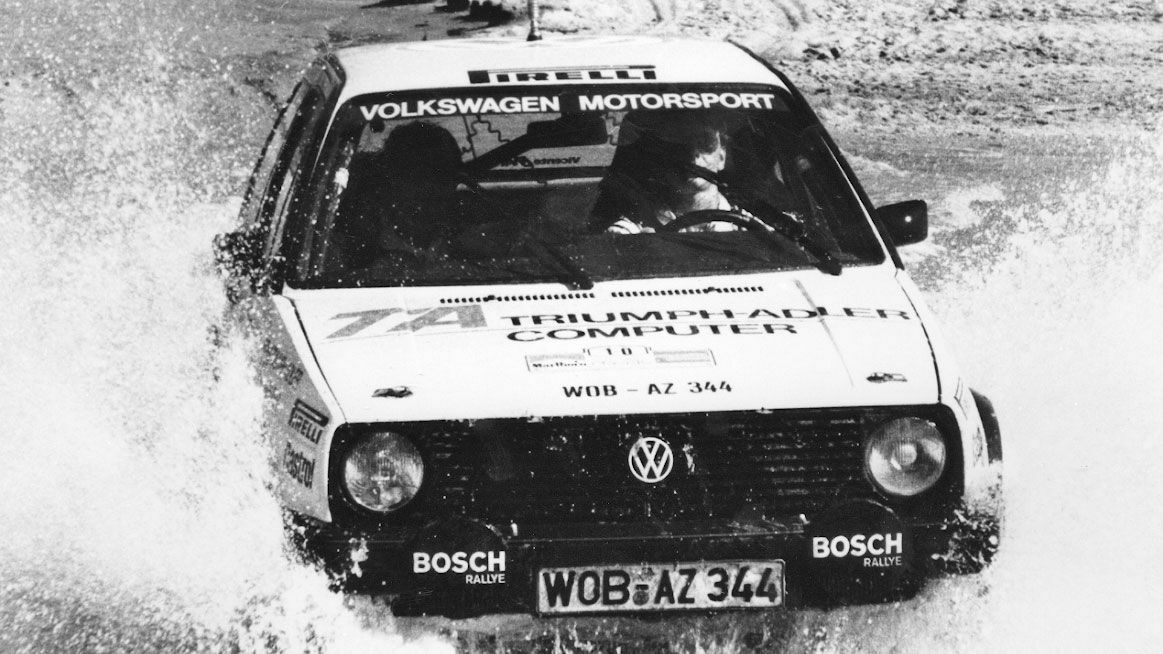

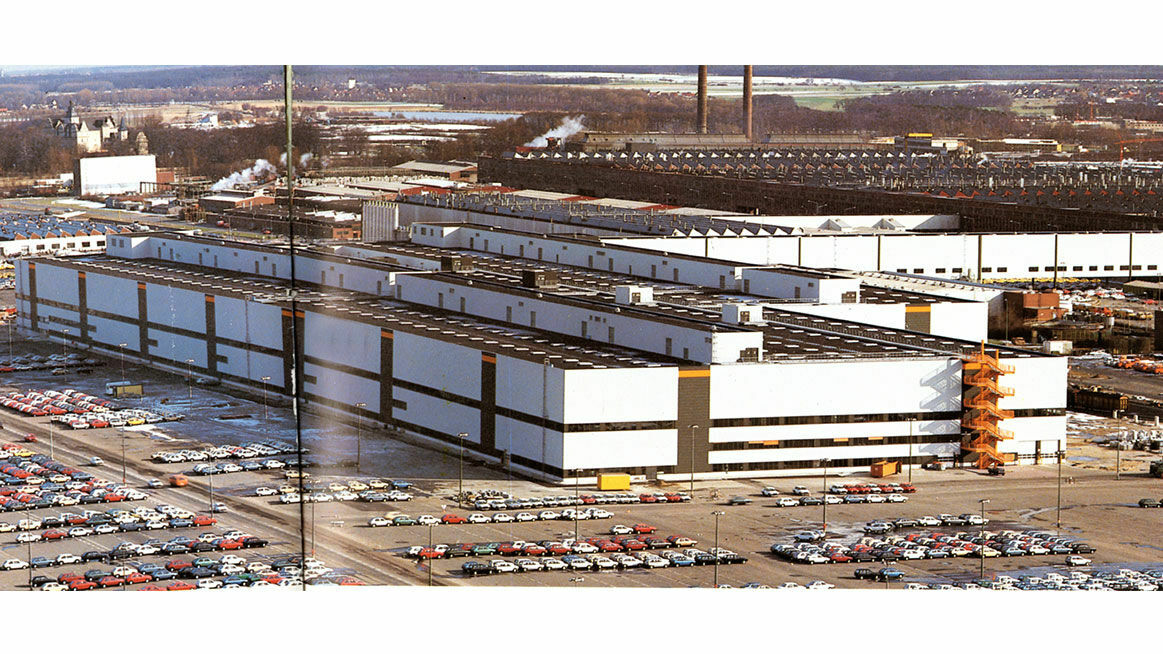

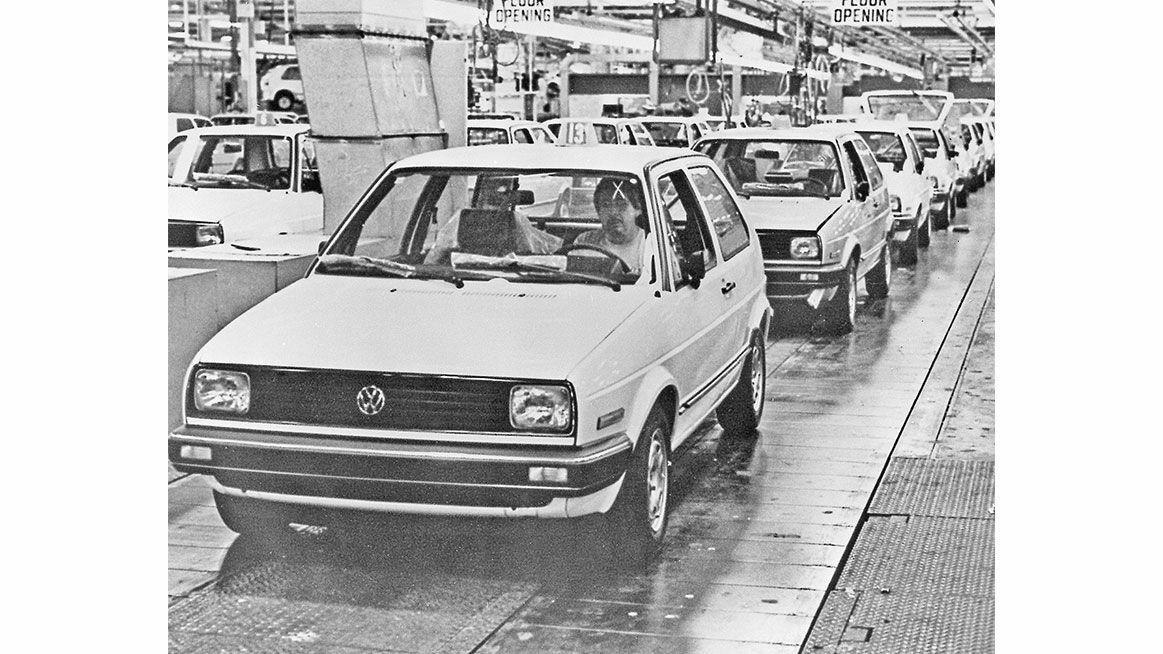

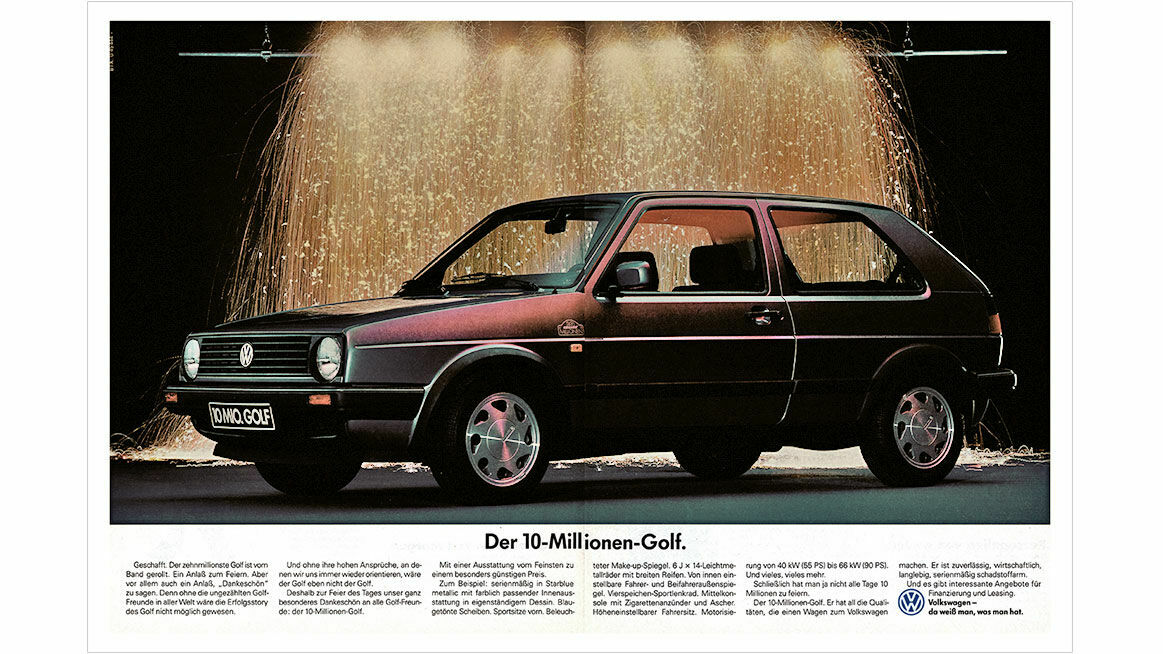

Der Produktionsanlauf der zweiten Golf Generation in der eigens gebauten Endmontagehalle 54 leitet im Volkswagen Konzern eine neue Ära der Fertigungstechnik ein. Erstmals wird hier roboterunterstützt ein Fahrzeug gebaut, das in seinen konstruktiven Details auf eine weitgehend automatisierte Montage abgestimmt ist. Das neue Produktionskonzept erhöht den Mechanisierungsgrad und fördert die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Die Halle 54 wird am 22. Februar 1984 offiziell eröffnet. Mit einer weicheren, eleganteren Form, einem größeren Innenraum und überarbeitetem Fahrwerk kann der neue Golf an die Verkaufserfolge der Vorgängergeneration anknüpfen. Dafür sorgt die Vielfalt an Motoren, die vier Benzinmotoren mit einer Leistung von 40 kW/55 PS bis zu 82 kW/112 PS sowie einen Dieselmotor mit 40 kW/54 PS und einen Turbodiesel mit 51 kW/70 PS umfasst. Der Golf GTI erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 191 Stundenkilometern; der DIN-Verbrauch des Golf GTD liegt bei 4,3 Litern Dieselkraftstoff auf 100 Kilometer bei konstant 90 Stundenkilometern. Die Preise beginnen bei 13.490 DM. Im Februar 1986 wird der Golf syncro als allradgetriebene Version vorgestellt.

Zu Preisen ab 14.715 DM kommt die zweite Jetta Generation auf den Inlandsmarkt. Mit einer Länge von 4,32 Metern und einem Kofferraumvolumen von 570 Litern bietet der Jetta nach Angaben des Stern den „besten Fahrkomfort“ seiner Klasse. Die „leichte Bedienbarkeit“ und „leises Fahren“ sowie viel Platz im Inneren bilden seine besten Verkaufsargumente. Gefälliger gestaltet als der Vorgänger, wird der neue Jetta in vier Ausstattungslinien und mit fünf Motoren, darunter einen 70-PS-Turbodiesel, im Werk Wolfsburg produziert.

In dem im Werk Wolfsburg eingeweihten Forschungszentrum sitzen über 600 Mitarbeiter unter einem Dach. Mit Ausnahme des Klimawindkanals und von Teilen der zentralen Messtechnik sind sämtliche Forschungsbereiche in dem neuen Gebäude mit 15.000 Quadratmeter Nutzfläche untergebracht, das mit modernsten technischen Mitteln ausgerüstet ist.

Die am 10. Oktober 1984 in Peking unterzeichnete Vereinbarung führt zur Gründung der Shanghai-Volkswagen Automotive Company, Ltd.. Die Volkswagenwerk AG hält 50 Prozent der Anteile an dem chinesisch-deutschen Gemeinschaftsunternehmen, das bis Jahresende 1.700 Fahrzeuge baut. Qualifizierte Arbeitskräfte stellt das Ende August 1988 eröffnete Aus- und Weiterbildungszentrum bereit. Nach Inbetriebnahme der neuen Lackiererei im Oktober 1989 läuft im Jahr darauf die Produktion im Presswerk und Motorenbau an, der 1991 knapp 37.600 Rumpfmotoren in den Konzernverbund liefert. Im Zuge des Kapazitätsausbaus entwickelt sich Shanghai Volkswagen zur größten und modernsten Pkw-Fabrik Chinas. Zwischen 1986 und 1991 vervierfacht sich die Jahresproduktion von 8.471 auf 35.000 Fahrzeuge, die Belegschaft wächst von 1.911 auf 3.064 Beschäftigte an. Der nationale Fertigungsanteil beträgt inzwischen 70,4 Prozent, weshalb die Shanghai Volkswagen seit Juni 1991 keine Lizenz für den Import von Fahrzeugsätzen mehr benötigt.

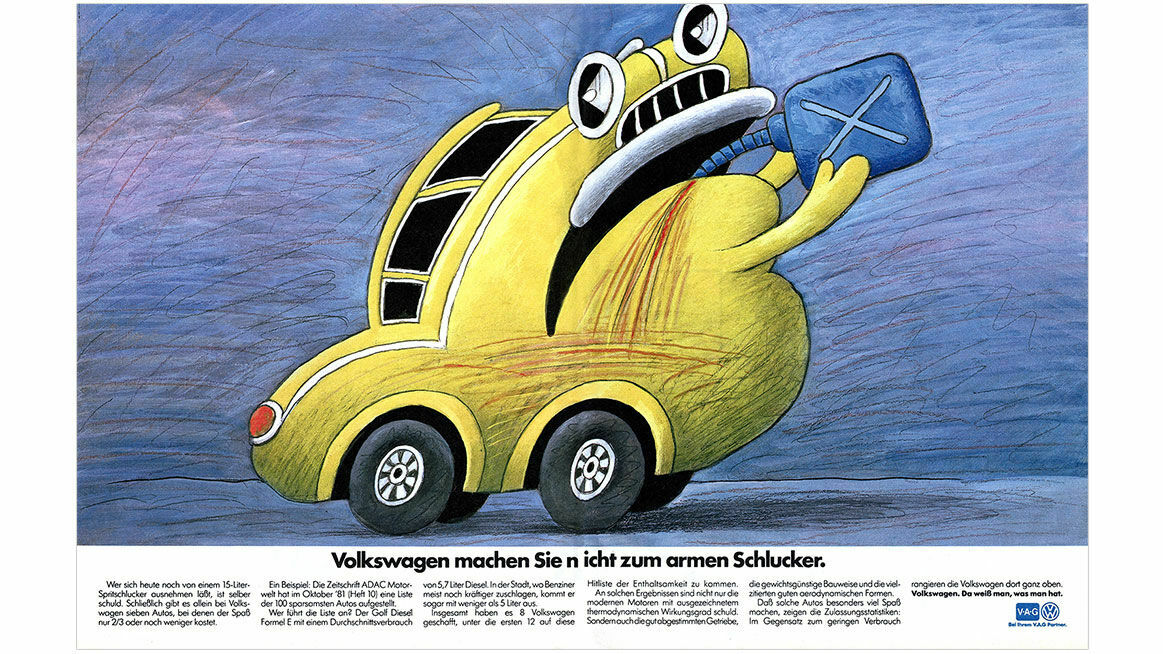

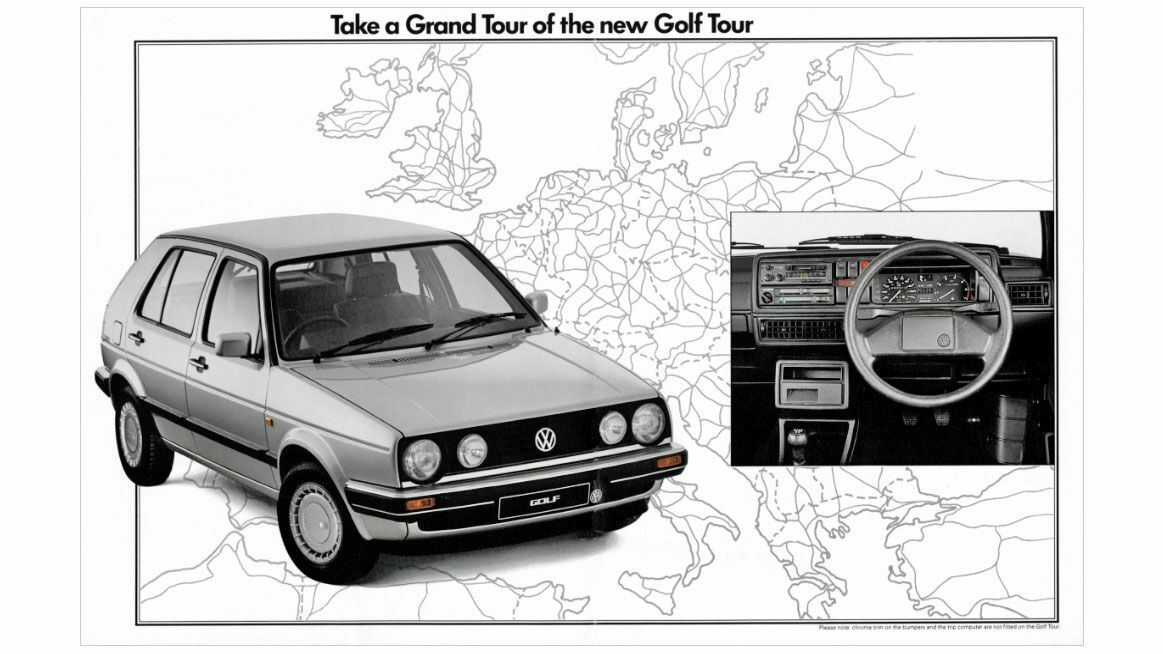

Mit einer einzigen Tankfüllung durchfährt ein serienmäßig ausgestatteter Golf Diesel zwölf europäische Länder und legt dabei eine Wegstrecke von 2.163 Kilometern zurück. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch auf der Rekordfahrt von Italien nach Norwegen liegt dabei bei unglaublich niedrigen 2,69 Litern auf einhundert Kilometern.

Nach bewährter Zusammenarbeit übernimmt die Volkswagen AG zunächst 51 Prozent des Aktienkapitals des spanischen Automobilherstellers Seat, S.A., der als dritte eigenständige Marke in den Volkswagen Konzern integriert wird. Damit erschließt Volkswagen einen neuen Absatzmarkt, komplettiert seine Produktpalette in den unteren Modellbereichen und stabilisiert die führende Position in Europa. Im Zuge der Sanierung der Seat Gruppe wird im Dezember 1993 das mit der Polo Fertigung belegte Werk Pamplona ausgegliedert und unter dem Namen Fábricia Navarra de Automóviles, S.A. an die Volkswagen-Audi-España, S.A. übertragen. Die Produktion von Seat Modellen konzentriert sich fortan in dem am 22. Februar 1993 offiziell eröffneten Werk Martorell bei Barcelona, das mit einer Tageskapazität von 1.500 Wagen und einer Fahrzeugdurchlaufzeit von weniger als 20 Stunden eine Spitzenposition in der europäischen Automobilfertigung einnimmt.

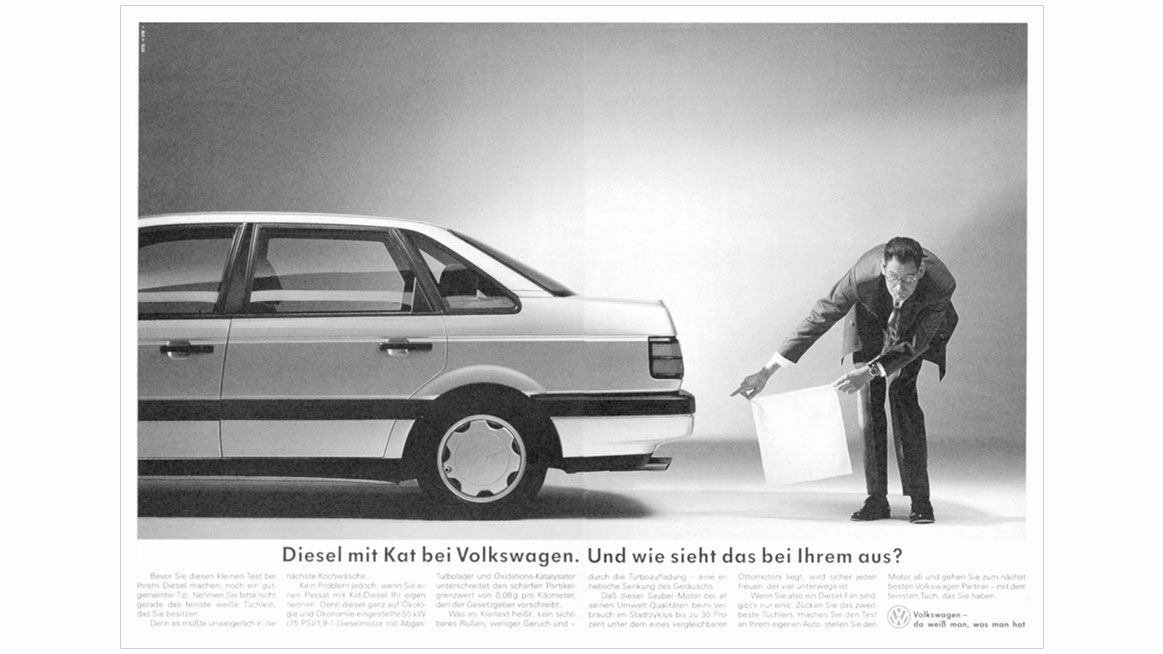

Bis zum 25. März überzeugen sich in Nizza deutsche und internationale Medienvertreter von den Vorteilen der dritten Passat Generation. Mit einem auf 2,62 Meter verlängerten Radstand bieten Stufenhecklimousine und Variant in der Mittelklasse beste Innenraumverhältnisse. Erstmalig werden die Motoren mit einer Leistung zwischen 53 kW/72 PS und 100 kW/136PS quer eingebaut. Die strömungsoptimierte Karosserie, die in einer neuen Anlage im Werk Emden vollautomatisch zusammengeschweißt wird, verhilft zu einem cw-Wert von 0,29. Der Verbrauch liegt bei der 59 kW/80-PS-Turbodieselmotorisierung zwischen 4,4 und 6,8 Litern Dieselkraftstoff je 100 Kilometer bei konstant 90 Stundenkilometern oder innerstädtischer Fahrt. Die Preise der Stufenhecklimousine beginnen bei 23.200 DM, die des Variant bei 23.930 DM.

In Nürnberg stellt Volkswagen mit dem Corrado seinen „ersten reinrassigen Sportwagen“ vor. Oberhalb des Scirocco positioniert, bringt schon sein Name, der sich vom spanischen „correr“ für laufen, rennen, spurten ableitet, die Dynamik des kraftvoll gestalteten Kompaktsportwagens zur Geltung. Ein mechanisch angetriebener G60-Lader und Digifant-Steuerung bringen den 1,8-Liter-Vierzylinder auf 118 kW /160 PS Leistung. Der Drittelmix-Verbrauch liegt bei 8,4 Litern Superbenzin auf 100 Kilometer. Der 225 Stundenkilometer schnelle Zweitürer ist ab 42.500 DM zu haben.

Im Werk Hannover beginnt im Anwesenheit von Tatsuro Toyoda die Serienfertigung des baugleichen Toyota Hilux und des neuen Volkswagen Taro, der eine Angebotslücke auf dem Gebiet der Pick-up-Modelle der 1-Tonnen-Klasse schließt. Durch eine robuste Konstruktion charakterisiert, sind Fahrerhaus und Pritschenaufbau getrennt auf einem stabilen Leiterrahmen verschraubt. Der 61-kW-Dieselmotor bringt das Fahrzeug auf eine Höchstgeschwindigkeit von 145 Stundenkilometern. Der DIN-Kraftstoffverbrauch liegt bei konstant 90 Stundenkilometern bei 7,4 Litern Dieselkraftstoff auf 100 Kilometer. Der Listenpreis beträgt 21.300 DM.

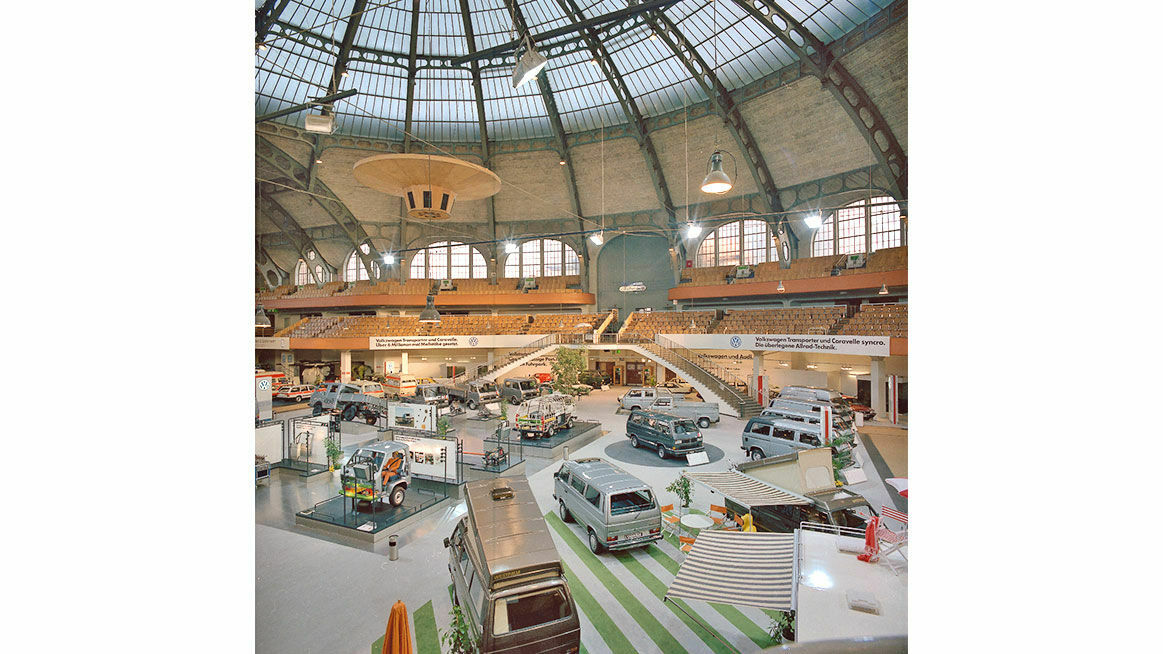

Die in Braunlage der Presse vorgestellte vierte Transporter Generation setzt beim technischen Konzept und beim Design eine klare Zäsur. Unter seiner kurzen, flachen Haube arbeitet ein quer eingebauter Frontmotor, der die Vorderräder antreibt. Dank der veränderten Bauform kann der Transporter mit zwei Radständen und in drei Gewichtsklassen sowie komplett nach dem Baukastensystem gefertigt werden. Als Motorisierungen werden für Kastenwagen, Kombi und Pritschenwagen anfangs zwei Dieselmotoren mit 45 und 57 kW Leistung sowie zwei Ottomotoren mit 62 und 81 kW Leistung angeboten. Dank eines hervorragenden cW-Werts von 0,36 liegen die erreichbaren Höchstgeschwindigkeiten je nach Motorisierung zwischen 128 und 161 Stundenkilometern – der DIN-Verbrauch des 1,9-Liter-Dieselmotors liegt bei 7,9 Litern Dieselkraftstoff auf 100 Kilometer. Aufgrund des 80-Liter-Tanks verfügt der Transporter über eine große Reichweite. Die Preise beginnen bei 25.405 DM. Pünktlich zum Produktionsanlauf nimmt das Werk Hannover eine neue Fertigungsanlage in Betrieb, die für Mensch und Umwelt gleichermaßen Vorteile bringt. Der automatisierte Einbau von Achsen, Motor und Getriebe macht Überkopfarbeit weitgehend überflüssig. In der 1988 eröffneten Lackiererei, die sich ebenfalls durch einen hohen Automatisierungsgrad auszeichnet, werden chemische Lösungsmittel zu einem großen Teil durch Wasser ersetzt.

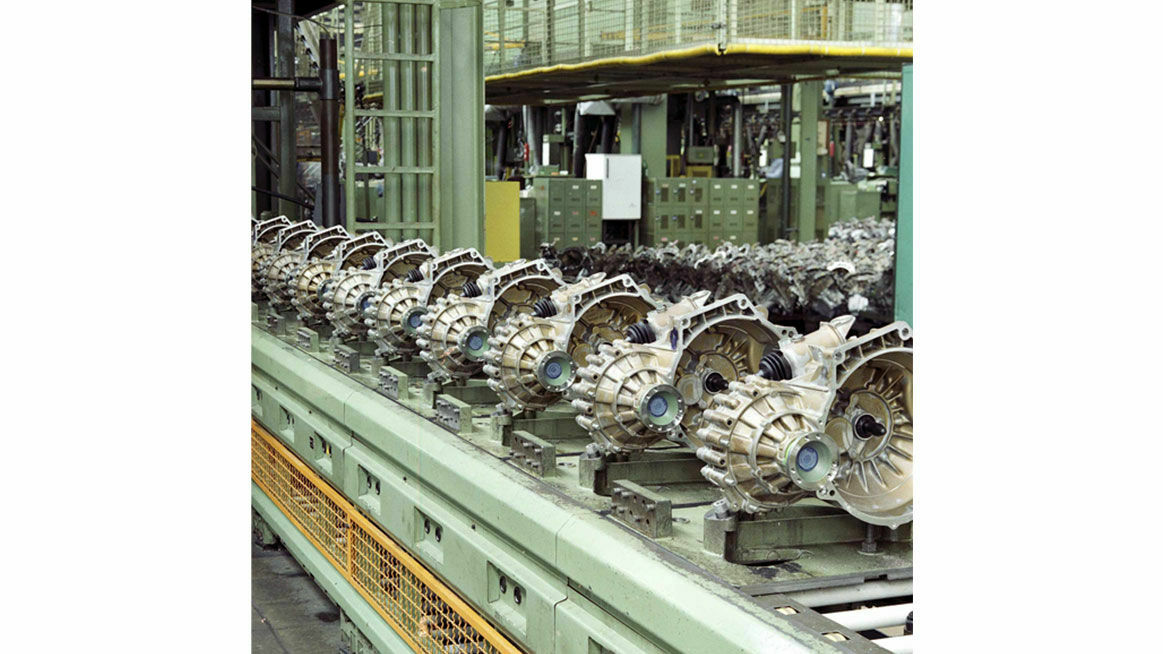

Die Volkswagen AG verschafft sich ein zweites Standbein in China. Aus der seit 1988 bestehenden Kooperation mit der First Automobile Works geht das Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd. in Changchun hervor, an dem die Volkswagen AG 40 Prozent der Anteile hält. Mit diesem Joint Venture baut der Volkswagen Konzern seine Position in China aus, um die Marktführerschaft langfristig zu sichern und einen weiteren kostengünstigen Produktionsstandort in Asien aufzubauen. Der Jetta wird zunächst aus importierten Fahrzeugsätzen montiert. 1994 nimmt die neu errichtete Fabrik mit einer Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen die Produktion des Jetta auf. Zwei Jahre später geht eine Getriebe- und Motorenfertigung in Betrieb, die für den Lieferverbund innerhalb Chinas und für den Export nach Deutschland produziert.

Mit der Eingliederung der Škoda automobilová, a.s. als vierte eigenständige Marke erweitert sich der Konzernverbund um das in Mladá Boleslav ansässige traditionsreiche tschechische Automobilunternehmen, das sein qualifiziertes Personal und eine jährliche Fertigungskapazität von 190.000 Fahrzeugen einbringt. Die Volkswagen AG hatte am 10. Dezember 1990 von der tschechischen Regierung die Übernahmegenehmigung der bestens eingeführten Marke erhalten und sich dadurch einen guten Zugang zu den Automobilmärkten Ostmittel- und Osteuropas verschafft.

Die Volkswagen AG rundet ihr Engagement in der ČSFR ab. Die mit der slowakischen Regierung am 12. März getroffene Vereinbarung über eine Zusammenarbeit mit dem Autohersteller Bratislavské Automobilové Závodi macht den Weg zur Gründung der Volkswagen Bratislava, spol. s. r. o. frei. Volkswagen übernimmt einen Fertigungskomplex mit ausgebauter Infrastruktur, wo ab Dezember 1991 Passat Modelle gebaut werden. Nach Erweiterung der Produktionskapazitäten und Errichtung eines Getriebewerks wird der Volkswagen Bratislava 1995 die alleinige Fertigung des Golf syncro übertragen. Nach dem Anlauf des Golf vierter Generation im Jahr 1997 verdreifacht sich die Produktion im Folgejahr auf 125.281 Fahrzeuge; die Belegschaft wächst auf 5.250 Beschäftigte an.

Mit Bandablauf des ersten Golf am Zählpunkt 8 im Werk Wolfsburg beginnt die Fertigung der dritten, rundlicher gestalteten Golf Generation. Die Markteinführung des neuen Modells erfolgt am 8. November 1991 gleichzeitig in sechs europäischen Ländern. Weniger Kanten und mehr fließende Formen mit einer deutlich nach außen gezogenen Blechkante entlang der Fahrzeugflanke lassen die Karosserie dynamischer und eleganter wirken. Sicherheitstechnisch legt der neue Golf ein hohes Fortschrittstempo vor. Mit einem in die Tür integrierten Flankenschutz, verstärkten Türschwellern, einem zusätzlichen Sicherheitsquerträger unterhalb des Armaturenbretts und „quetschnahtgeschweißten“ Längsträgern erfüllt er selbst jene Crash-Test-Anforderungen, die noch keinen Gesetzescharakter haben. Mit der Verpflichtung, alle neuen Golf der dritten Generation ab Modelljahr 1992 als Altfahrzeug kostenlos zurückzunehmen, leistet Volkswagen einen weiteren Beitrag für die Umwelt. Die Preise des Golf beginnen bei 19.975 DM. Das Motorspektrum umfasst Einspritzmotoren vom 1,4-Liter-Benziner mit 44 kW/60 PS bis zum 2,0-Liter-Ottomotor mit 85 kW/115 PS. Das Spitzenmodell ist der Golf VR6 mit 2,8-Liter-Sechszylindermotor mit 128 kW/174 PS. Weiterhin stehen zwei Dieselmotoren mit 47 kW/64 PS und 55 kW/75 PS und Abgaskatalysator zur Auswahl.